那些日子,消极情绪如同无边的黑沙,汹涌而来,瞬间将我淹没。

仿佛有层层厚重的黑色乌云,压在身上,让我几乎喘不过气来。

连洗衣机的轰鸣声,都化作利刃,狠狠地刺向我的神经,让我恐惧无比。

常常毫无缘由地泪如雨下,那一刻,连自己的影子都显得那么陌生。

......

85岁的李素琴(化名),脸上的皱纹沉淀着两种黑暗:退休那年突袭的“心灵海啸”,以及去年夏天擅自停药引发的“精神雪崩”。两次都将她推入相似的绝境:整夜盯着天花板等待天明,莫名其妙地泪如雨下,听见钟表走动声会心悸,连孙辈的欢笑声都变成刺向心脏的利刃。

【暗涌】

洗衣机轰鸣声像野兽在撕咬神经

2024年深冬,广东祈福医院神志病(心理)科诊室里,李素琴枯瘦的手指突然抓住桌子。冰凉触感让她想起20年前那个北京的清晨——刚退休的自己蜷缩在滚筒洗衣机前发抖,轰隆声幻化成吞噬光明的巨兽,把人生撕开第一道裂缝。

起初,李素琴的老伴因对抑郁症的陌生,显得有些不解,甚至流露出几许埋怨。然而,当目睹她深陷痛苦的泥沼,家人才意识到这场病痛的沉重。在家人和医生的反复劝说下,李素琴带着满心的无奈,踏入了医院的大门。彼时的她,对治疗毫无信心,甚至拒绝服药。

在第一次住院的日子里,李素琴仿佛坠入了一个无尽的伤感漩涡。她常常毫无征兆地陷入哭泣,时而默默抽泣,时而放声痛哭。然而,正是这肆意的情绪宣泄,为她紧绷的心弦找到了一丝松动的缝隙。从那以后,她的老伴和儿女们积极陪她往返医院,监督她按时服药,带她走进心理诊室,用无微不至的关怀,为她筑起一座爱的堡垒。

【微光】

当深渊长出藤蔓

去年夏天,李素琴擅自停药导致病情再次复发,在广东祈福医院的心理治疗室里,黎绮婷医生见过太多被抑郁黑沙掩埋的患者,“老太太是内源性抑郁。”入院后,在神志病科主任林勇强的带领下,黎医生依据李素琴的病情,在药物、心理、物理治疗三个维度上,为她量身定制了个性化治疗方案。黎医生回忆道:“文拉法辛联合米氮平与劳拉西泮联合(治疗抑郁症药物)使用,很快让李素琴的情绪趋于稳定,睡眠质量也显著提升。”

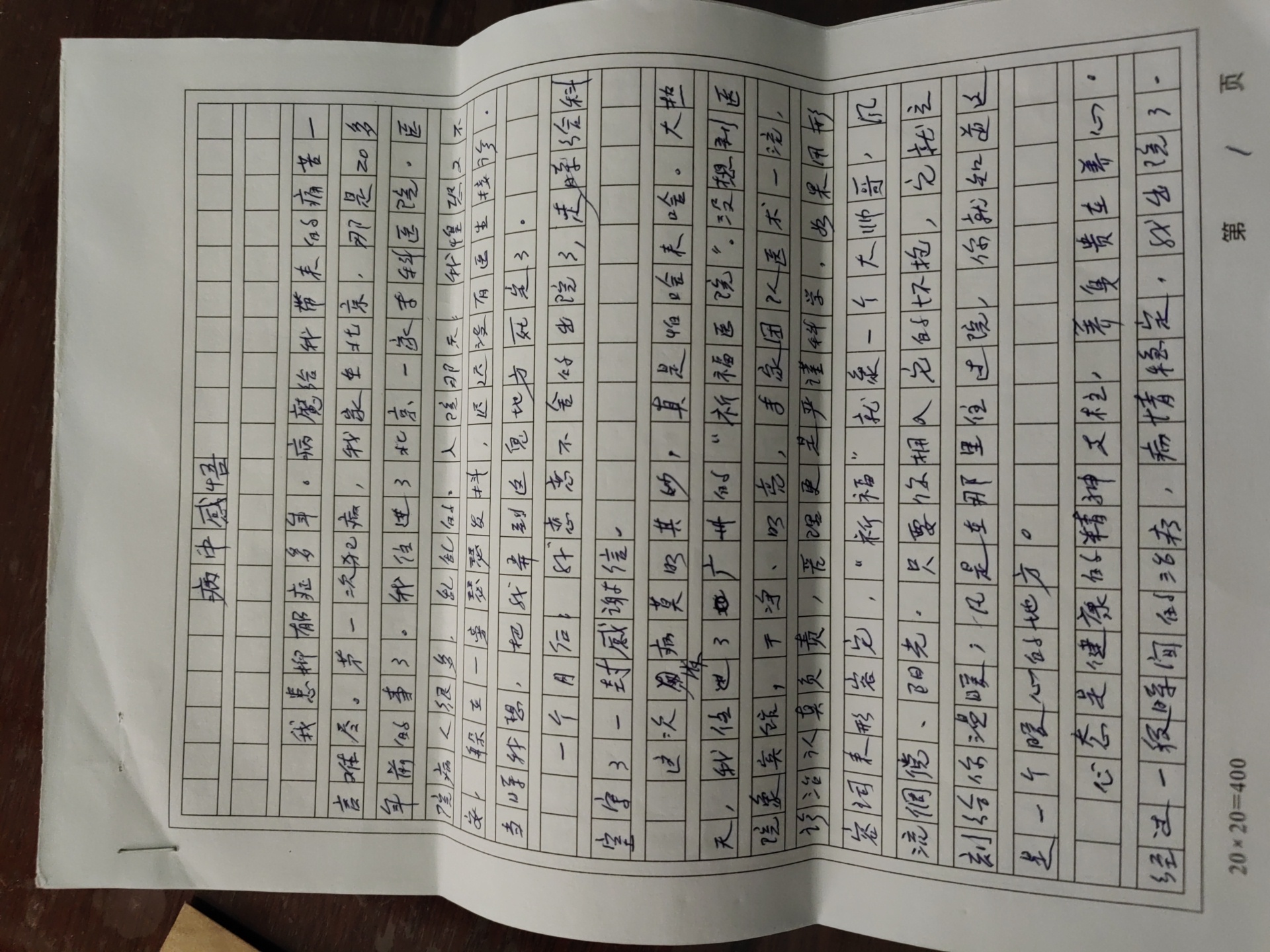

心理治疗同样关键。黎医生不仅耐心剖析李素琴的认知模式,引导她调整思维方式,还像家人一样悉心呵护她。每一次心灵交流,都如同春日暖阳,温暖而细腻,她亲切地评价:“入院如归家。”

(黎绮婷医生为李奶奶复诊检查)

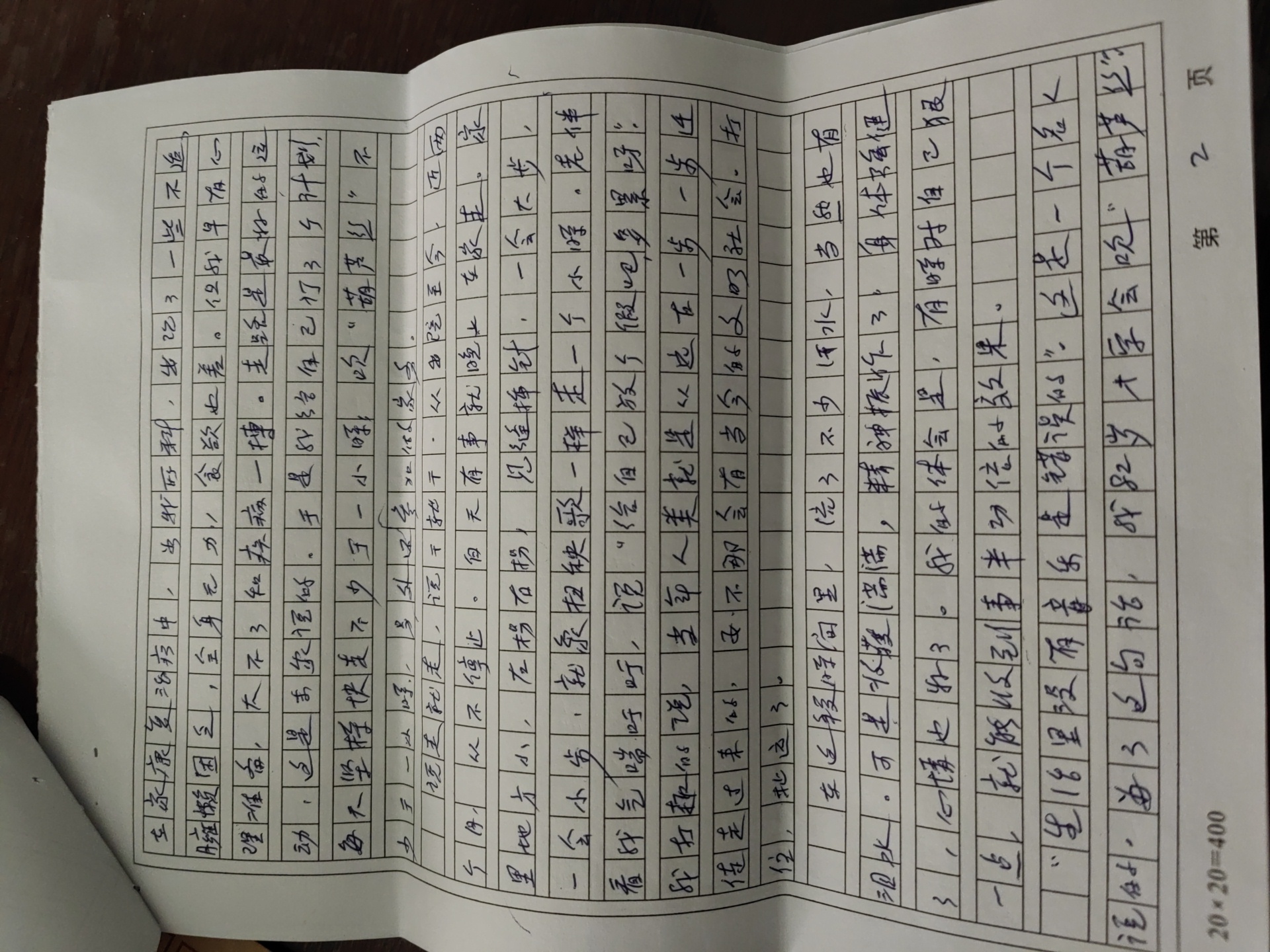

当药物治疗在血液里筑起堤坝,当认知行为治疗重构思维路径,李素琴开始用文字和音乐打捞沉没的自我。泛黄的日记本里,字迹从颤抖到舒展:

“胃是情绪的反馈器官,今天竟吃下了一整碗米饭。”

“双十一订购的葫芦丝如期而至,拆开包裹的那一刻,仿佛有新的希望在心中悄然萌芽。”

“大不了与这疾病放手一搏!”

(李素琴亲手写的感谢信)

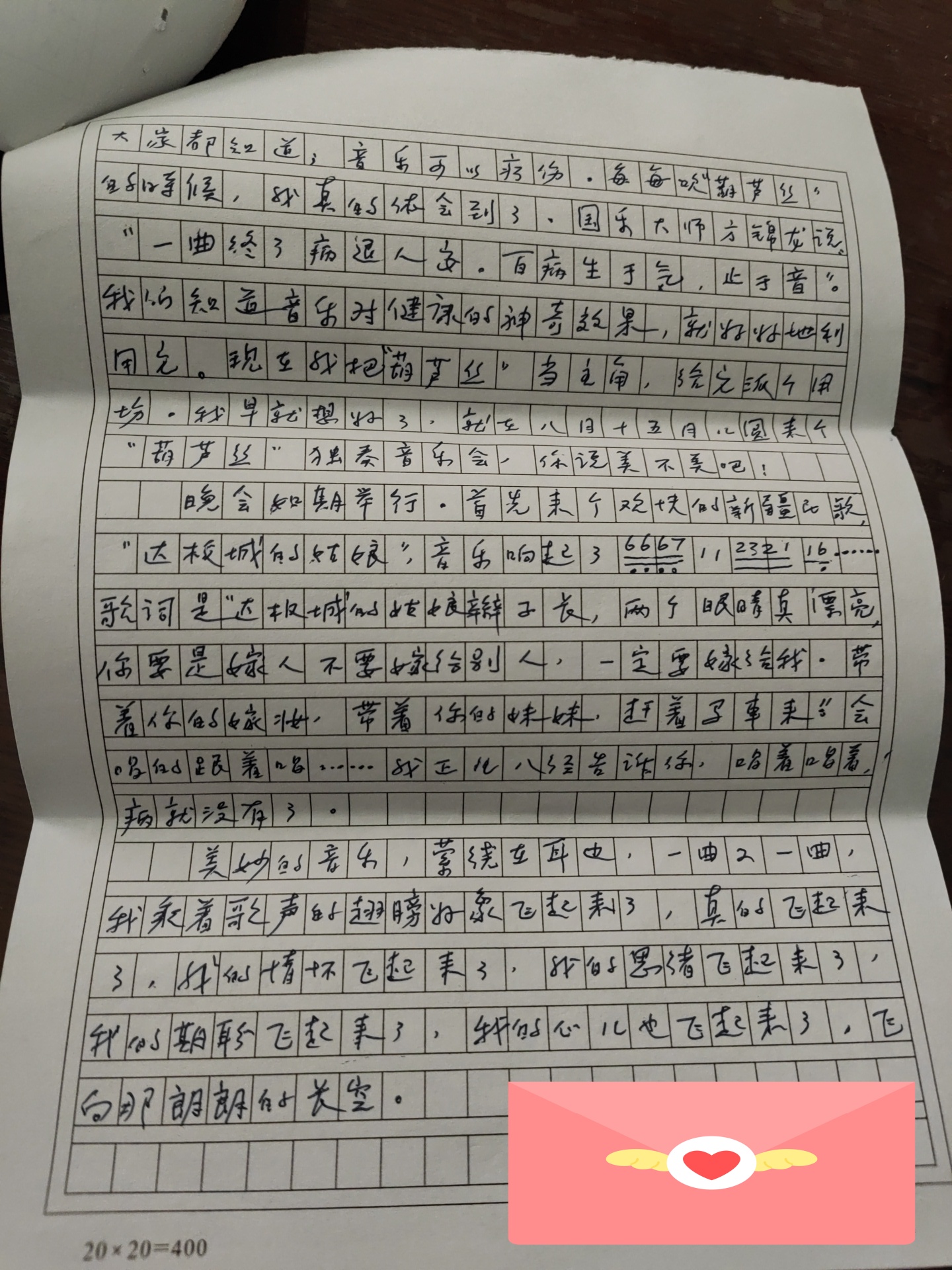

葫芦丝成为她的诺亚方舟。肺活量不够就分段练习,手指僵硬就加倍按摩。某天清晨,当《月光下的凤尾竹》旋律终于连贯时,泪水在她浑浊的眼底泛起星光。

【破茧】

永不迟到的黎明

更深层的治愈发生在每周家庭治疗时段——女儿学会用“情绪温度计”沟通,儿子独创的“陪伴疗愈时光大法”,老伴研发出一套“抗郁按摩操”。李素琴感慨抑郁症虽是生命中的荆棘,却也内藏意外馈赠:“虽然病魔带来了无尽的痛苦,但它也让我明白,家人的爱与生活的希望,从未远离。”

复诊那日,老人坚持站着演奏完整支曲子。葫芦丝清越的声音穿透候诊区,年轻患者们放下手机。某个瞬间,所有人都看见了奇迹的模样:在耄耋之年的躯壳里,有个少女正在破茧重生。

(复诊当天,李素琴吹奏葫芦丝)

窗外春和日丽,而李素琴正在练习新的葫芦丝曲谱。她日记的扉页写着:“若黑暗非要来,就把它谱成曲——反正我的生命交响乐,从来不由抑郁指挥。”

【医者说】

林勇强主任指出:“抑郁症是一种跨越年龄的疾病,儿童和青少年可能因家庭环境、学业压力、社交问题而陷入情绪的低谷;成年人常被工作压力、生活变故、生理因素所困扰;老年患者则多因生理机能衰退、心理孤独、社会角色变化而感到无助。然而,许多人因传统观念、羞耻感或自尊心,不愿相信自己会患上抑郁症,从而延误了治疗的最佳时机。其实,抑郁症并不可怕,它只是心灵的感冒,需要我们正视它、重视它。只要我们勇敢面对,积极治疗,希望之光终将驱散阴霾。需要指出的是,抑郁症等心理疾病的治疗,需要医生、家属和患者共同努力,缺一不可。”

“抑郁黑沙可能伴随季风反复来袭,但每次抗争都在重塑心灵的海岸线。”林主任指着诊室满墙的康复者照片,“这些笑颜证明,当医学智慧遇见生命韧性,80岁也可以是心灵觉醒的开始。”

0

0 2025-02-13

2025-02-13